舞台『染、色』感想

舞台「染、色」を観ました。

大ネタバレ感想ブログです。

感想、考察をかいつまんで書いているため、未見の方はなんのこっちゃでしょうが、鑑賞された方は読んでくださったらうれしいです。

お時間あれば感想等貰えれば…

https://marshmallow-qa.com/f_ool_?utm_medium=url_text&utm_source=promotion

原作・脚本 加藤シゲアキ

演出 瀬戸山美咲

主演 正門良規(Aぇ! group)

【あらすじ】

深馬(正門良規)は一目置かれる美大生で、恋人や友人、先生から作品を期待されているが、本人は思い通りにならず悶々としていた。気を紛らすように街の壁にグラフィティアートを落書きする深馬。しかしあくる日、その絵は自身が描いたものとはわずかに異なっていた。違和感の中で、深馬は何者かの気配を感じるようになり、色褪せていた日常は思わぬものに変化していく。

INTRODUCTION |舞台『染、色』公式【原作:脚本】加藤シゲアキ【主演】正門良規

才能と凡庸

・「秋に咲いちゃった桜って、次の春も咲けるのかなって」

上記サイトによると、桜は本来、夏の間に翌春の花芽を作ってから休眠に入るそう。しかしその際、何らかの外因によって夏に落葉してしまうと、その寒さを冬が訪れ、再び暖かくなったときに春が訪れたと勘違いし、秋でも開花することがあるそうです。不時現象と呼ばれるそれは、やはり才能の開花と、一度咲いてしまった才能の枯渇について表しているのかなあと思いました。幼いころから美術の才能を周囲に認められ、入学時にはすでに誰からも一目置かれるほどの優等生だった深馬。しかし大学3年生になり、スランプに陥り、創作への情熱も徐々に失われつつあった彼。才能とは、無限のものなのか。それとも一度才能が枯渇してしまった芸術家は、凡人に戻るしかないのだろうか。北見に「それって、同じ花?」と縋るように聞く深馬から、そんな痛いほどの焦燥と、それでもなお諦めがつかずに悶々としている心情を感じ取りました。

(なお、上記サイトによると「もちろん、不時現象が起きてしまっても、その木の桜は来春に楽しむことができます」だそう)

凡庸で、退屈なほどに良い子の杏奈。いつも誰かの後について回る原田。いたって「普通」の男子大学生、北見。そして「シナモン的」、いつも脇役の滝川(この喩え思いついた深馬、ヤバい)。そんな凡庸な人々が一目置く才能を持った深馬。しかしその「才能」も、美術教育のカリキュラムにおける優等生的「才能」であるということが、真未という才能との対比により痛々しく示されます。凡庸な杏奈を疎ましく思い、同級生たちを見下しながらも、自身もまた「優等生」のレールの上をおとなしく進んできたにすぎない凡庸な深馬。真未に「普通だな」と言われた後の深馬の、肩の力ががっくりと抜けたような、それでいてどこかほっとしているかのような演技は、俳優正門良規の演技が見事だなあと思いました。深馬は自分の背負っているものからどこか解放されたかったのかもしれないですね。

私なんぞは、何者かになりたくてもなれなかった側の人間、才能にあこがれつつも才能がないことに気が付いてしまった凡庸側の人間なので、非常に苦々しい、古傷の痛むような思いをしながらの鑑賞体験でした。

しかし、アカデミズムと才能、就職活動と自由を対比する加藤さんもなかなか意地が悪いですね。ついほくそえんでしまいました。

深馬と真未について

・真未は深馬の見た幻覚であり、深馬のオルターエゴが他者として立ち現れたもの(と、解釈しました)であるということが最後に明かされます。絵を描くことを「歩くことと同じ」と言い、(深馬的には)何にも縛られずに自由に芸術に打ち込んでいる真未に対し、深馬は羨望のまなざしを向けます。それに欲望の視線が重なり、すぐに2人は身体の関係に。真未は深馬にとって、深馬が内に抑圧していた欲望が表出し具現化した存在、「こうなれたらいい」と願いながらもなれなかった理想像なのではないかなと思いました。ていうか、深馬=真未と考えると、真未が歯に衣着せぬ物言いで北見や滝川の作品についてぼろくそに言っていたのも(深馬よ…)となりますよね。深馬本人が言っていたように、確かに、全然謙虚なんかじゃない。

では、深馬と真未の関係は、深馬にとって何の意味を持つのか。思い出すのが、真未の「一人じゃ何もできないくせに」(うろ覚えですが)というセリフと、そのあとに真未に抱き着き、押し倒す深馬のこと。そして、なぜ僕の絵を壊したと問い詰めるシーンの後の、「ふたり一緒なら何にだってなれるんだよ」と深馬に縋る真未のこと。真未、未だ真にあらず という名前。そして、みうま、まみという、対になる名前のこと。出会いのシーン、白と黒の対照的な衣装を着ていたふたりのこと。

つまり、深馬にとって真未とは、オセロの駒の片面のように、対照的でありながらもぴったりと対になる存在であり、二つバラバラだと真でない状態だが、合わさった状態で「完全」になり、何だってできるようになると、そういう風に読み取れます。では、2人が合わさった状態は、何を表しているのか。私はそれを、「芸術の完成」であると解釈しました(そして実際、2人は一緒に活動をすることで世間を騒がせるような作品を次々と造り上げ、芸術家として成功します)。深馬が真未と向き合うことは、自身の欲望、つまり抑圧していた内面と向き合うということになります。それって、究極的な自己との対話、もしくはマスターベーションと言えないでしょうか(実際に深馬は真未とセックスをしていたわけではなくマスターベーションをしていたわけですが)。そして、芸術って、多かれ少なかれこうした自省的・自己陶酔的・オナニズム的ともいえる行為を経て生み出されるものじゃないか、そう思うのです。

後期のニーチェは、明確に陶酔と芸術を結びつけています。

「芸術があるためには、なんらかの美的な行為や観照があるためには、一つの生理学的前提条件が不可欠である。すなわち陶酔である。陶酔がまず機械全体の興奮を高めておかねばならない。それ以前には芸術とはならないからである」(『偶像』、「反時代的」八)とあり、陶酔を芸術を可能にする美的基本状態の地位につけていました。また、陶酔とは、「陶酔にある本質的なものは力量の高揚と充溢との感情である」とも述べています。

参考:森谷宇一. (1989). 芸術の本質と意義: ニーチェの芸術観への一展望. 待兼山論叢. 美学篇, 23, 1-23.

真未とのセックス(=マスターベーション)、つまり自己陶酔を経て、深馬はスランプから脱し、芸術家としての展望を開くことができたのではないかと思います。それは例えばニーチェによる「ディオニュソス的な救済」のように、生を美化せずに、醜いもの(己の中に潜む抑圧していた欲望、荒々しさや芸術的衝動、傲慢さ、性的衝動、死を思う感情)と向き合い、苦悩し、また同じ分だけ快感を得ることで、達成できたものだと考えます。性や死にむきあうことにより画家としての生がいきいきとしたものになること、深馬と真未の共作が死のモティーフ(恐竜の骨、卵の中の女、燃える花)からだんだんと命を宿していき、最後には動き出した(開眼する左目)になったのにも関係しているのではないかと思いました。

そして、真未との別れを選ぶことで、深馬の才能は閉じてしまった。そんな風に読みました。深馬が選んだのはひりつくような才能を持った真未との波乱に満ちた生活じゃなく、退屈ながらも平穏な杏奈との生活だった。だからこそ、最後に桜は散ったのだろう、と思います。

深馬の白いキャンバス

小説原作のこの舞台。それに備え、ひと足早くに原作を買って読んでいました。

(原作は舞台はそのままに話がまた全然違うので、ぜひ)

舞台化の良いところは、話が鮮やかな色を持って彩られていくところですね。

深馬の結局最後まで白いままのキャンバスと、色とりどり、生き生きとした真未との共作の対比が印象的でした。そして、真未との関係を始めたことで、深馬の身体中にしみ出していく鮮やかな染み。キスマークかのような首筋のピンクの跡。だんだんと黒くなっていく深馬の衣装も。

ところで、深馬のキャンバスは最後まで白いままで、私たちは最後まで深馬がひとりで書いた絵を見ることがありません。あのキャンバスにどういう意味があったのか。

思い出すのが、真未の登場の契機です。アトリエで杏奈とキスをしようとした深馬が物音に驚きキャンバスを倒してしまった→手に生乾きの絵の具が付く→それを見つめた深馬は高笑いをする→舞台上がプロジェクションマッピングで黒く染まっていき暗転→展覧会のシーンで真未が登場という流れだったので、おそらくあの作品に傷がついたのが真未登場の契機だったのではないかと思います。そして、真未との別れのきっかけになったのも、真未があのキャンバスを傷つけたからでした。

あのキャンバス作品は、おそらく卒業制作的なものと思われます。深馬の今までの学生生活をかけた作品であり、つまりそれはそのまま深馬のキャリアを象徴しているのではないかと考えました。今まで築き上げてきたキャリアが、一つのアクシデントでおじゃんになること。キャリアの否定。そうした失望が真未を生み、また真未を封印したのではないかと、確証は持てませんがそう感じました。

アカデミズム的な美術教育の集大成が真っ白で、美術教育を受けていない自由で才能あふれる真未との作品は色鮮やか。この対比、意地悪ですね。

モラトリアムとアイデンティティの確立

制作に行き詰って将来の進路を決めあぐねていた3人は深馬の見ていた幻覚に過ぎず、現実は北見・原田はリクスー着てたの切なかったな。結局モラトリアムの楽しい日々に留まりたかったのは深馬なんだ…と思って。自分一人がまわりからおいていかれている感覚、辛いよね。わかる。(院進側の人間なので)

— ねみ (@f_ool_) 2021年7月14日

ずっと学生でいたい、その気持ち、痛いほどよくわかります。当方ただいま絶賛モラトリアム期間延長中の身につき。心理学の分野では、モラトリアム期間とは、人間が青年期においてアイデンティティを確立し、「社会の中での」自分の役割や位置づけについての自覚を見出していかなければならない時期であるといわれています。自分とは何者で、これまで/これからをどう生き、そして社会の中で自分をどう位置付けていくのか。それらの答えを葛藤しながら探し、自分は他の誰でもない自分自身であるという自信を得ることで、青年期の人間は自我を形成し、大人になります。心理学は専門外なので、適当言ってたら訂正してください。

本作を通して描かれる深馬の葛藤。他者として現れた自分の欲望との対峙。真未により今までの美術教育が否定されたこと。友人や恋人、恩師との不和により、社会的に立場が揺らいでしまったこと。それもこれも全部、深馬が「自分とは何者か」「どう生きていくか」を決め、自我を形成し社会に出る準備をするために必要な葛藤だったのではないでしょうか。しかし悲しいかな、大人になるということは、子供のころのような欲望の発露としての無邪気な芸術活動はできないということでもあるのかもしれない。それは、深馬が将来へと踏み出すために真未との決別を決めたことにも表れているのではないかなと思いました。

ちなみにJUMPの『狼青年』における自己同一性の獲得を考察したブログもあります。宣伝です。

talkinboutmygeneration.hatenablog.com

「ちゃんと死ぬことだって分かったんです」

スランプに悩む深馬に滝川が「何かヒントになるかもしれない」と手渡した作品集、シーレでしたね。20世紀初頭、ウィーン分離派や表現主義の流れを汲んで活躍。性や死などスキャンダラスで過激な表現を怯まず盛り込んだ生々しい人物描写を追求した画家です。Wikipediaには「アカデミーの制約を離れた自由な創作を繰り広げた。」とあり、アカデミー、つまり、ある種の権威性や理性主義を離れ、優等生であることをやめ、性や死など人間の生々しさを描くことが、深馬の新たなる表現の可能性を開くだろうということが示唆されていたのではないかと考えました。

シーレの代表作『死と乙女』

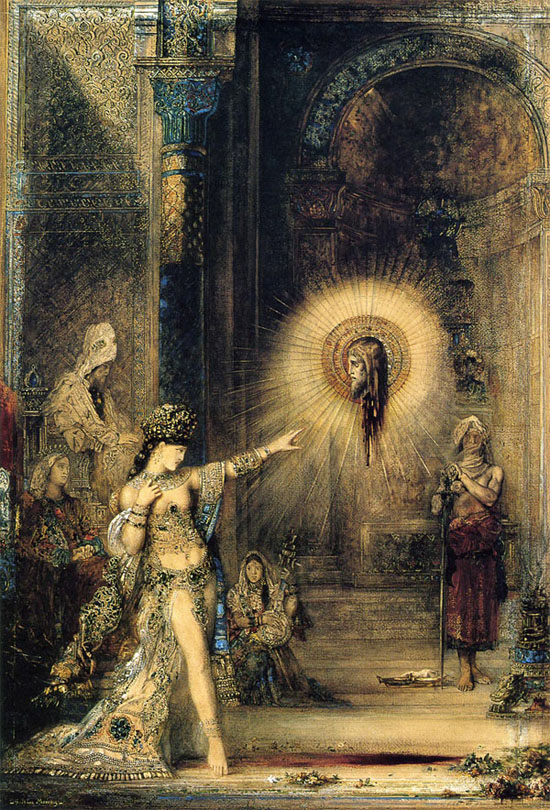

あとは考えすぎかもしれないですが、大きく太い柱に斜めに差し込む日の光という演出を見たときに、(めちゃくちゃモローっぽいな)と感じました。

ギュスターヴ・モローは、偶然にもシーレと同じく世紀末のヨーロッパ芸術を彩った画家です。

翻訳家・鴻巣友季子 ×「ギュスターヴ・モロー展 ―サロメと宿命の女たち―」 【スペシャリスト 鑑賞の流儀】 – 美術展ナビ

ちなみに、モローがよく好んで用いた表象に「ファム・ファタル」があります。「ファム・ファタル(宿命の女)」とは、男を破滅へと導く悪女のこと。とても魅力的に、エロティックに、そして邪悪な存在として描かれます。また、ファム・ファタルといった悪女と対立する形で、「聖女」や「太母」といったイメージで女性を描くことも。女性表象の問題としてフェミニズム分析でよく用いられる概念なので、興味のある方はお調べください(投げやり)。

従順で、無垢で、一途で、非力で、献身的で、深馬の力になろうと必死な杏奈。

天才で、自由で、激しく、魅力的で、深馬の精神を不安定にさせる真未。

2人の対立構造に、悪女と天使、ファム・ファタルと聖女・太母の対立を感じました。まじで、家父長制社会の理想を詰め込んだような杏奈のイメージも、杏奈のこと好きじゃないくせに最後は杏奈を選ぶ深馬も、胸くそでしたね。

ところで、モローが「ファム・ファタル」と同じく好んで描いたモティーフに「キマイラ」があります。

「キマイラ」―ギリシア神話に登場する怪物で、ライオンの頭と山羊の胴体、毒蛇の尻尾を持ちます。羊と蛇と言えば深馬と真未の初めての合作を彷彿とさせます。いろんな方の考察を読んでいたら、彼らの絵を図像学的に分析した方がいらっしゃり、なるほど!と思いました。キマイラとは、

中世のキリスト教寓意譚では、主に「淫欲」や「悪魔」といった意味付けを持って描かれた。12世紀の詩人マルボート(英語版)によれば、様々な生物の要素を併せ持つ事から女性を表すとされている。この他、ライオンの部分を「恋愛における相手への強い衝動」、山羊の部分を「速やかな恋の成就」、蛇の部分を「失望や悔恨」をそれぞれ表すとされたり、その奇妙な姿から「理解できない夢」の象徴とされた。一般には、怪物の総称や妄想、空想を表わす普通名詞ともなっている[3]。

であり、それらがそれぞれ深馬や真未を表していると。

ちなみに、wikiにはその後に

また、フランスの画家ギュスターヴ・モローはしばしばこの名をタイトルとしながらも、翼を持ったケンタウロスの美青年など、独自の設定を課した怪物を描く作品を手がけている。

とありました。モローの描いた『The Chimera』は、以下のような絵になります。

モローのこの絵について、Federiciらは以下のように述べています。長いですが、翻訳して引用します。

モローのキマイラの描写もまた、イデオロギー的な醜悪さといったカテゴライズに合致する。ギリシャ神話に登場するキマイラは、ライオンの身体とヤギの頭、そして蛇の頭で終わる尾を持つ怪物である。

(中略)

モロー版のキマイラは、そうした肉体的な醜さは描かれておらず、代わりにより美的に好ましい神話上の獣の姿が考案されている。このキマイラは、この作家の想像力をよく示している。モローは山羊の頭を持つライオンの代わりに、典型的な理想の男性の顔立ちを持ち、欲望と未開の象徴であるケンタウロスを登場させている。キマイラの首には、官能的かつ古典的に描かれた裸婦がまとわりついている。この物語は、人物が断崖絶壁に向かって飛び降りる瞬間という、寓話的なメッセージを示している。この若い女性の道徳的な脆弱さというのが、キマイラを抱きしめることで逃れられない破滅から目をそらそうとする行為に表されている。

引用:Images and Imagery: Frames, Borders, Limits : Interdisciplinary Perspectives - Google ブックス p55.

美しく官能的でありながら、道徳的な欠落があり、美男子を破滅へと道連れにしようとする女性が描かれています。ファム・ファタルであり、またこのしがみつく構図も、深馬にしがみつく真未を彷彿とさせたりなんかして。

ところでシーレとモローは、「世紀末美術」と呼ばれることもあります。

ここで世紀末美術をWikiで引くと、

「世紀末芸術(せいきまつげいじゅつ)は、1890年代から20世紀初頭にかけて、おもにヨーロッパの都市を中心に流行した諸芸術のなかで一定の傾向を示す一群のことを指す。一般に、幻想的・神秘的・退廃的な性格を有するとされる。」とあります。そして、「そうした「世紀末」芸術の特性の1つが様式における象徴主義であり、もう1つが主題における、死やエロスへのこだわりなどの特殊性であり、また、社会通念から逸脱した「退廃的」な主題やモティーフを好む傾向であった。」と。

作品内に直接的なモティーフが描かれているかはともかく、メメント・モリ、死やエロスといった美学による影響が少なからずありそうだな、とも思いました。

全体を通して、アカデミズムや社会的・権威的なもの、凡庸さ、安定、平和、そういったものと対比される形で真未が描かれていたのかな、と思いました。そして、芸術とは何か、自由とは何か、才能とは何か、死や性に向き合うこととは、そんなことを問いかけてくる作品だと感じました。一度見ただけではよく味わえず、何回も見てようやく深みに気付けたというのが本当のところ。アーカイブ、万歳。

いや~面白かったです!でもこれ、関ジュのちびっ子たちも見たってマジか。

役者さんの演技について

なんといっても三浦透子さんの存在感ですよ!不勉強につき存じ上げなかったのですが、今回ですっかりファンになってしまいました。第一声から舞台上を完全に支配していて、すごい役者さんだな…と。あの不気味さと脆さの両立した演技、幼さとミステリアスさの同居した雰囲気、完全に「真未」を体現していて、引き込まれてしまいました。もっとたくさんのお芝居を見てみたい。

そしてわれらが主演の正門さん。やはり彼の一番の魅力は「温度感」だなあと感じました。声もそうですが、聞いていて心地のいい深みと暖かみがある。演じている人物に体温や質量が生まれる感覚があり、舞台上に生の質感が宿るような気がします。あのちょっとねっとりとした棒読み気味の演技も、陰鬱かつ妖艶な世界観にぴったりの湿度で、いいなと思いました。激高したときとの差もぞくぞくした。特に後半、真未が自身のオルターエゴだと判明してからの、精神的にどんどんと不安定になっていくあの演技。地底から這い上がってくるようなあの声。普段穏やかな彼だけに、鬼気迫る正門良規が見られて、すごくよかったです。選ばれるべくしてキャスティングされたのだなあと思いました。松島庄汰さんも小日向星一さんも、言わずもがな岡田義徳さんも、いい俳優さんだなあ。黒崎レイナさんの初々しい演技も、杏奈というキャラクターの健気さや無垢さをよく表していて、胸が締め付けられる思いでした。キャスティングの妙を感じた舞台だったなあ。